自分で髪を切るようになって丸5年

今日、2カ月ぶりで髪を切った。いつものように浴室に新聞紙を敷いて、散髪用のハサミと髭剃り用のカミソリを併用して。

自分で髪を切り始めたのは2020年4月。2020年1月にいつもの床屋で髪を切ってもらってから3カ月、かなり伸びていたのだが、母親を新型コロナウイルス感染の危険にさらすことは絶対避けたかったので、どうすべきかと考え、結局自分で切ることにした。理容室や美容室には悪いのだが、理容師さん、スタイリストさんと至近距離で接しなければならず、その方々が感染した客と接していないという保障もないし、また、感染者が吐き出したウイルスが店内に滞留している可能性も考えなくてはならないから(ウイルスの失活までの時間を考慮するとそんなことまで考えなければならない)。とにかく、母親のためにそこまで徹底していた(母が亡くなり、現在はそのころを100とすると85~90くらいまで自分の行動制限を緩めているが。。。それでも85~90です)。

実は、髪型の注文をするのが苦手なので、一度髪を切ってくれる理容師さんなどが決まるとずっとその人にお願いするという生活をしてきた(物心がついて以降の髪を切ってくれた人はほぼ全員思い出せるほど少ない)。

そんなわけで生活の拠点が札幌に変わった後も、時々の上京に合わせていつもの人に切ってもらっていた。しかし、新型コロナウイルスが流行するなか、自分で切ってみると、これがけっこうよかったので、新型コロナウイルスの流行はある意味よい機会となった。

たぶん、後頭部はガタガタなのだろうが(一応合わせ鏡で確認はしている)、そんなに短くはしないのでパッと見には全然わからないし、そもそも人の後頭部の髪の状態を気にして見る人などいない。所要時間は、最初は1時間半くらいだったが、慣れてくると1時間くらいとなり、店に出かけて切ってもらうより時間が節約できるようにもなった。そして只というのも大きい。

自分で髪を切り始めてから丸5年。あっという間だった。

新型コロナウイルスの札幌市下水サーベイランス

新型コロナウイルスの感染者は症状の有無にかかわらず、糞便や唾液中にウイルスRNAを排出することが知られている。日本のあちこちでは下水中のウイルスを検査・監視する下水サーベイランス(下水疫学調査)を行っており札幌市でも実施していて、原則、毎週火曜にサーベイの結果が公表されている。

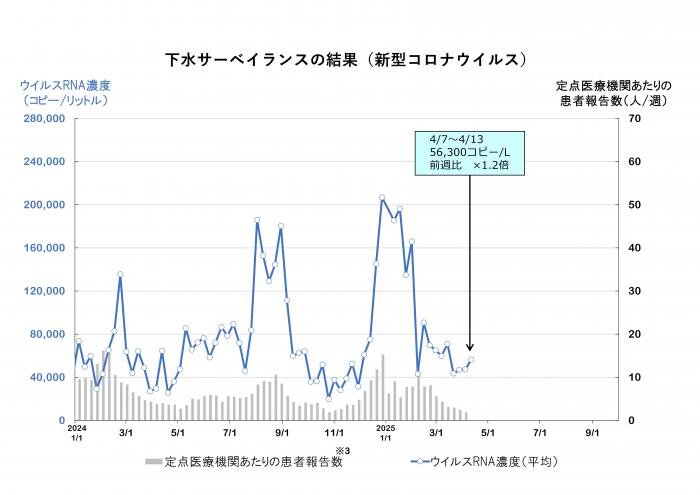

次に示すものは4月15日に発表された数値を含むグラフで、一見、一時よりもだいぶ状況が改善されているように見える。

上のグラフを見ると2024年年末から25年年始はひどい状態であったことがわかる。

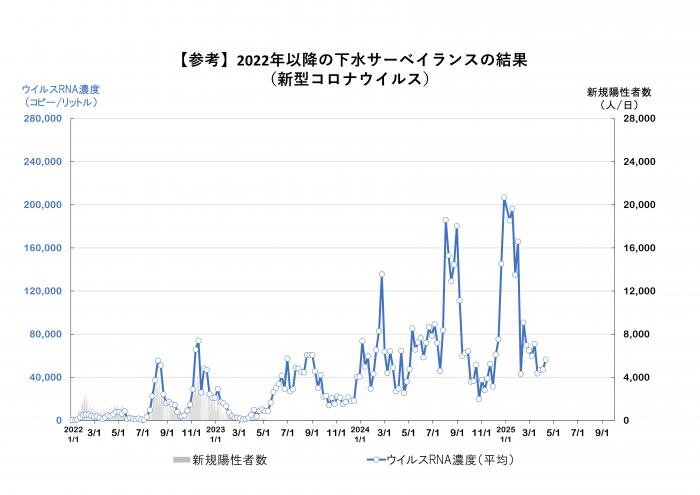

上のグラフは2024年1月からのものだが、次に示すものは2022年1月からのもの。これを見るとこの春の状況は改善されたとはいえ酷い状況であることがわかると思う。

上のグラフを見ると、2025年4月、状況がずいぶんよいように見えるものの、新型コロナがまだ感染法上の5類には移行しておらず、感染防止に皆が頑張っていた2022年のけっこう悪い状況の頃の数値に近いのだ。(先日、2023年春母親と東京へ行ったことを書いたが、世間はまだ感染対策に熱心でウイルス濃度はとても低い-こういう状況だったので一緒に出掛ける気になったのだ)

そして、2024年以降の数値の酷さがわかると思う。これはコロナは終わったものとする風潮により感染防止策を放棄してしまったことによるものであることは間違いない。

急性期の症状はひどくないという人が増えたとはいえ、感染力は半端なく感染者が膨大なので重症化する人の実数は多く、死亡者数は世界中・日本中が大騒ぎしていた時期よりも多くなっているようだ。ただ、"国策"により新型コロナの感染状況は見えないようにされてしまい、死亡統計すら何か月も遅れて発表されるという有様である。

流行状況の定点観測なるものも、定点の医療機関がどんどん削減され、また、インフルエンザが流行期に一定の数値を超えると注意喚起がなされる(注意報というのか?)のに対して、コロナの場合、注意喚起が行われる定点の数値も決められていない。

急性期の症状はマイルドな感染者が多いことは確かだが、長期障害(後遺症)が大きな問題であることが明らかになってきている。

新型コロナウイルスは人体のあらゆる部分に悪さを行うことが分かっており、感染者(無症状の感染者を含む)の一定数は、程度の差はあれ長期障害(後遺症)抱えるリスクがある。

たとえば免疫システムに打撃を与えることが明らかになっているようで、それにより細菌、ウイルスによる感染症に脆弱な人が増えているらしい。

自分は、ずっと前から在宅でできる仕事しかしなくなり、今年になりその仕事も引き受けなくなったので、一般の人たちの状況を肌で感じることはできないが、応援しているコンサドーレの選手の状況に気になる点がある。

ある中心選手が頻繁に体調不良で戦列を離れるのだ。これは新型コロナ感染による免疫システムの脆弱化が疑われる。またつい最近別の選手が急な発熱で欠場するということがあった(新型コロナに感染したのか?)さらに、すでに移籍した選手だが明らかに以前に比べて運動量が落ちた選手も(まだ若い選手、怪我を抱えている可能性もあるが)。他のチームの状況はどうなのだろう?

また以前の仕事仲間(東京在住)が去年11月浴室でヒートショックで亡くなったという報を受けた。個人業主の集まりのような仕事だったので、仕事仲間とはいっても、その人のふだんの健康状態の詳細は知らないのだが、持病があったとは聞いていない。新型コロナ感染歴があるかもわからないのだが、新型コロナ感染が心疾患のリスクを上昇させることもやはり明らかになっているので、疑わざるを得ない。

さらに、今年の早い時期だっただろうか、東京の中央線の運転士のミスの多発という報道を目にした。報道では"原因不明""お祓いが必要(そんなことでかたずけるなという感じ)"とかあったが、新型コロナは認知機能(正確に認知してそれに対して正確に対応するということなど)にも影響を与えるというし、何か影響があるのかもしれない(ただ、運転士たちの体の状況を調べることは困難で原因は究明は不可能だろうが)。

今日は今日で札幌で自動車が信号機に衝突というニュースに接した(少し前にもあった)。もう雪はないのでスリップによるものではないと思われ運転手のミスだ。このような事故は以前から多かったのだろうか?

また、新型コロナ感染は子供たちにも影響を与えることが明らかになりつつあるようで、知能検査や体力測定等々の統計が数年後どういうことになっているかは興味のあるところだ。異変がわかってからでは遅いのだが。

ブロッコリーとベーコンのペペロンチーノ・スパゲッティ

去年から昼食時に時々つくるようになったブロッコリーとベーコンのペペロンチーノ・スパゲッティ。

随分前からベーコンとグリーンアスパラを使ったペペロンチーノはよく作っていたが、グリーンアスパラがあまり出回っていない時期にブロッコリーでもいけるのではないかと思い作り始めた。

グリーンアスパラは火が通りやすくベーコンと一緒に炒めればよかったが、ブロッコリーは茎(芯?)の部分に火が通りにくいので、最初は電子レンジで蒸し煮状態にしていた(レンジ用の野菜蒸し器という便利なものがある)。

しかし、面倒なのでスパゲッティの麺をゆでる際、同じ鍋で2分くらいゆでるという方法をとった。切り分けたブロッコリーを鍋に入れてしまうと麺と一緒になって収拾が付かなくなるので、よいものはないかと台所のあちこちを見てみると、何に使うものだろうか? 鍋にひっかける部分のある形の小さなザルがみつかった。ということで、切り分けたブロッコリーをそれに入れて麺と一緒にゆでている。(パスタ専用の鍋~お湯が切れる内側の容器のあるもの~があれば、麺を先に投入して茹で時間の最後の方でブロッコリーを入れて、最後に一緒に引き揚げるということが可能だが)

麺を茹でるお湯にはけっこう多目の塩を入れる(少し塩味を感じる程度)。味付けは茹で汁のみで行うので、麺をゆでているうちに煮詰まって塩味が強くなることも計算しておく。塩味が足りないときは最後に塩を補えばよい。

麺を茹でているときに、フライパンにオリーブ油、ベーコンを入れてかるく炒め、火を止めたあとチューブのにんにく、レッドペッパー(スパイスの小瓶にはいっているもの)を入れる(火を止めた後に入れるのはこげつかせないため)。

茹であがった麺をフライパンに入れ、さらにお玉1杯くらいのゆで汁を入れて炒める。このとき麺が急速にゆで汁を吸うので麺は固めにゆでておく。炒める時間は適当。フライパンに麺を入れる前にゆで汁をフライパンに入れ、そこで味見をして味を決めてから麺をフライパンに入れると味付けの失敗はないと思われる(自分の場合、いつも同じ鍋、同じ材料の分量で作っているのでいちいち味見はしていません)。

ブロッコリーは茹でると貴重な栄養分が失われるが良い出汁が出て、ゆで汁で味をつけるのでとてもこくがあっておいしい。

開聞岳を見てきた

4日、鹿児島まで開聞岳を見に行ってきた。

ある程度定期的に札幌と東京を往復していて5日の日は日帰りで東京に行くことにしていた。

そんななか無性に開聞岳が見たくなってきた。

開聞岳は一番好きな山の一つである。山の形もよいが、海に浮かぶように見えるのが個人的には好きで時々眺めに行きたくなる。

天気予報を見ると4日の鹿児島地方の天気が晴れだったので、5日の新千歳-東京便をキャンセルして、4日朝の新千歳-東京-鹿児島の便と5日の昼頃の鹿児島-東京の便を購入した。東京では、自宅の郵便受けの整理をすればよいので、そんなに時間は必要がない。

今回の開聞岳見物スポットは番所鼻自然公園というところ。幸い公共の交通機関を乗り継いでいくことができる。

12時ころ鹿児島に到着。腹ごしらえをしてから指宿行きのバスに乗車。指宿からも東大川というところへ行くバスで番所鼻最寄りのバス停である岡村で下車。番所鼻自然公園という観光スポット最寄りのバス停なのにもかかわらず、停留所の名前には一切使わず、車内放送でも「番所鼻自然公園へはこの停留所で。。。」とかいう案内もなく、徹頭徹尾ローカルバス路線であることを貫いているのが何か潔い感じがした。

バス停から番所鼻まで800mくらい歩くと上の写真のような景色が見られるところに着く。

19世紀初めに正確な日本全図を作った伊能忠敬がここを訪れた際、その絶景を讃えた場所である。

ところで、指宿から乗った鹿児島交通のバスの両替機は新紙幣は未対応で、例えば運賃が800円で新1000円札で支払った場合(両替不能なので旧紙幣を持っていない場合こうするしかない)、運転手が釣銭額を記した証明を発行し、後で営業所で受け取るというシステムがとられていた。

両替機を交換するのにもお金がかかる。御多分に漏れず鹿児島交通も経営が苦しいのだろう。そんななか運転手不足、運転手確保のためには賃金アップもはからなくてはならない。ちゃんと運行して地域の住民の足を確保するのが先決で、新紙幣が使えないという点には目をつぶらざるを得ないのだろう。たぶん、両替機とか自販機とか新紙幣は零細な企業の経営を圧迫しているのだろう。紙幣の切り替えは偽造防止という意味が大きいらしいが、旧紙幣には弱点があったのだろうか?(たんす預金を引っ張り出すためなどということも言われていたようだが)

ずっと停滞している日本経済のことを考えると、大企業を除き、両替機、券売機、自販機の類を新紙幣に対応したものへ切り替える体力がないだろうことくらいわかっていたのではと思うが。。。

- Older: 2025年3月